2025 年 2 月 27 日

- 火星北極厚達三公里的冰層從地質學上來說非常年輕,形成於兩百萬至一千二百萬年前。

- 冰層以每年 0.13 毫米的速度使其下方的岩石地殼變形。

- 火星上地函堅硬,黏度比地球高十到百倍。

- 焦點:太空旅行、探索、火星

為了弄清楚地球大陸之下的岩石地函是什麼樣的,研究人員使用了一種地球物理技術:他們正在測量大約 20,000 年前的最後一個冰河時代被厚達幾公里的冰覆蓋的大片陸地如今上升的速度。巨大的冰層將地表向下推。冰蓋融化後,表面又開始緩慢上升。這個過程被稱為冰川均衡調整,今天在斯堪的納維亞半島仍可觀察到,那裡的地表每年上升高達一公分。這項運動為我們了解地球的內部結構提供了寶貴的見解。直到現在,其他天體上的此類現象仍未被探索過:博士。德國航空航天中心 (DLR) 的 Adrien Broquet 和一群行星科學家研究了火星上的類似現象。這項研究將使團隊更了解這顆紅色星球的內部結構並確定其北極冰蓋的年齡。

火星北極被一層寬約1000公里、厚約3公里的冰層覆蓋,主要由純水冰組成。德國太空中心行星研究所的阿德里安·布羅凱 (Adrien Broquet) 解釋道:“計算火星北極冰層造成的變形對於確定該行星的內部結構至關重要。”他與同事一起研究了這層冰層的形成。為此,他們將火星熱演化的地球物理模型與冰川均衡調整計算以及重力、雷達和地震測量數據結合。這些分析的結果今天發表在《自然》雜誌。 「我們發現,冰層以每年高達 0.13 毫米的速度將下面的土壤推入地幔,」阿德里安·布羅凱說。 「低變形率顯示火星上地函比地球上地函寒冷、黏稠且堅硬得多,」博士補充道。德國航太中心地球物理學家、該研究報告的共同作者 Ana-Catalina Plesa。

上一個冰河時期讓我們深入了解地球內部的動態

地球和其他岩石行星的表面看起來確實是「堅如磐石」。但火山爆發或地震等事件顯示我們的星球是動態的。在寒冷而堅硬的地殼之下,岩石行星擁有炎熱而可變形的地函。無論是地球的各個大陸板塊,像木筏一樣作為岩石圈塊相互移動,還是火星的整體地殼,都會緩慢地改變下面的地函以達到均衡。

一個多世紀以來,人們透過研究冰川和冰蓋引起的冰荷載變化以及地球表面對此的反應來研究大陸的均衡。陸地變形的速度使科學家能夠確定地球的內部特性以及曾經覆蓋地球大部分地區的冰蓋的形狀和範圍。 2002 年,作為重力恢復和氣候實驗 (GRACE、GRACE-FO 和計劃擴展的 GRACE-C) 的一部分,兩顆衛星被發射用於研究這一變形過程。美國國家航空暨太空總署和德國航空航天中心的這次聯合任務測量了地球引力場如何因地球內部變形而改變。 「觀察並了解冰川均衡調整對於地球科學至關重要 - 但到目前為止僅限於地球,」阿德里安布羅凱解釋道。

堅韌如鳥膠

均衡調整過程在很大程度上取決於行星內部的結構和特性——特別是稱為黏度的物理量。黏度描述的是材料抵抗流動的強度。它受材料類型和溫度的影響。例如,蜂蜜和塑膠在高溫下更容易變形,而在低溫下變得更硬(具有更高的黏度)。 「黏度」一詞源自於槲寄生漿果(viscum)的黏稠液體,這種液體曾被用來製作濃稠的鳥膠,因此「黏稠」的意思是「像鳥膠一樣黏稠」。相較之下,地球地函的岩石比瀝青的黏度高出一兆倍(十二個零的數字),但在整個地質時期內仍能變形和流動。

黏度比地球高出十到一百倍

2003年和2005年,兩艘配備雷達儀器的太空探測器被發射到火星:火星快車號(ESA)和火星勘測軌道器(NASA)。這些照片捕捉了火星北極蓋層的圖像,使得研究人員能夠對冰和岩石之間的界面進行成像。令人驚訝的是,儘管火星上有巨大的冰塊,但其表面幾乎沒有變形——這與地球形成鮮明對比,20,000 年前巨大的冰蓋嚴重破壞了地球表面。火星表面為何能在如此長的時間內保持如此堅硬、不變,幾十年來一直是個謎。

透過結合雷達數據、對火星引力場隨時間變化的估計以及洞察號地震儀的測量結果,布羅凱和他的團隊現在可以給出一個解釋:火星內部極高的粘度和寒冷迄今為止阻止了表面完全變形。數值模擬顯示,火星北極地面目前正以每年0.13毫米的最大速度下沉。這意味著火星上地函的黏度比地球高出十到百倍——這清楚地表明如今這顆紅色星球的內部極其寒冷。 「儘管我們假設火星的北極是寒冷的,但我們的模型仍然顯示赤道附近地函存在局部熔融區,」德國航空航天中心這項研究的另一位合著者多麗絲·布魯爾教授解釋道。火星內部隱藏著一些令人驚訝的東西:雖然北極的地殼看起來非常寒冷,但赤道地區仍有最近火山活動的跡象。

火星北極的冰蓋比該星球上任何其他同等規模的地質結構都要年輕得多。它的年齡估計為200萬至1200萬年,可能是我們在火星上所能觀察到的最年輕、最大的地質構造。

布羅凱和他的團隊的工作首次記錄了另一個星球上的冰川均衡調整。這對我們了解火星內部及其地質演化有深遠影響。近年來,已提出了幾項針對火星的類似 GRACE 的重力測量任務,其中包括 Oracle 和 MaQuIs。除了研究火星氣候之外,未來的重力測量任務還有另一個目標:對紅色星球的隆升和下沉過程進行更精確的測量。

[照片]

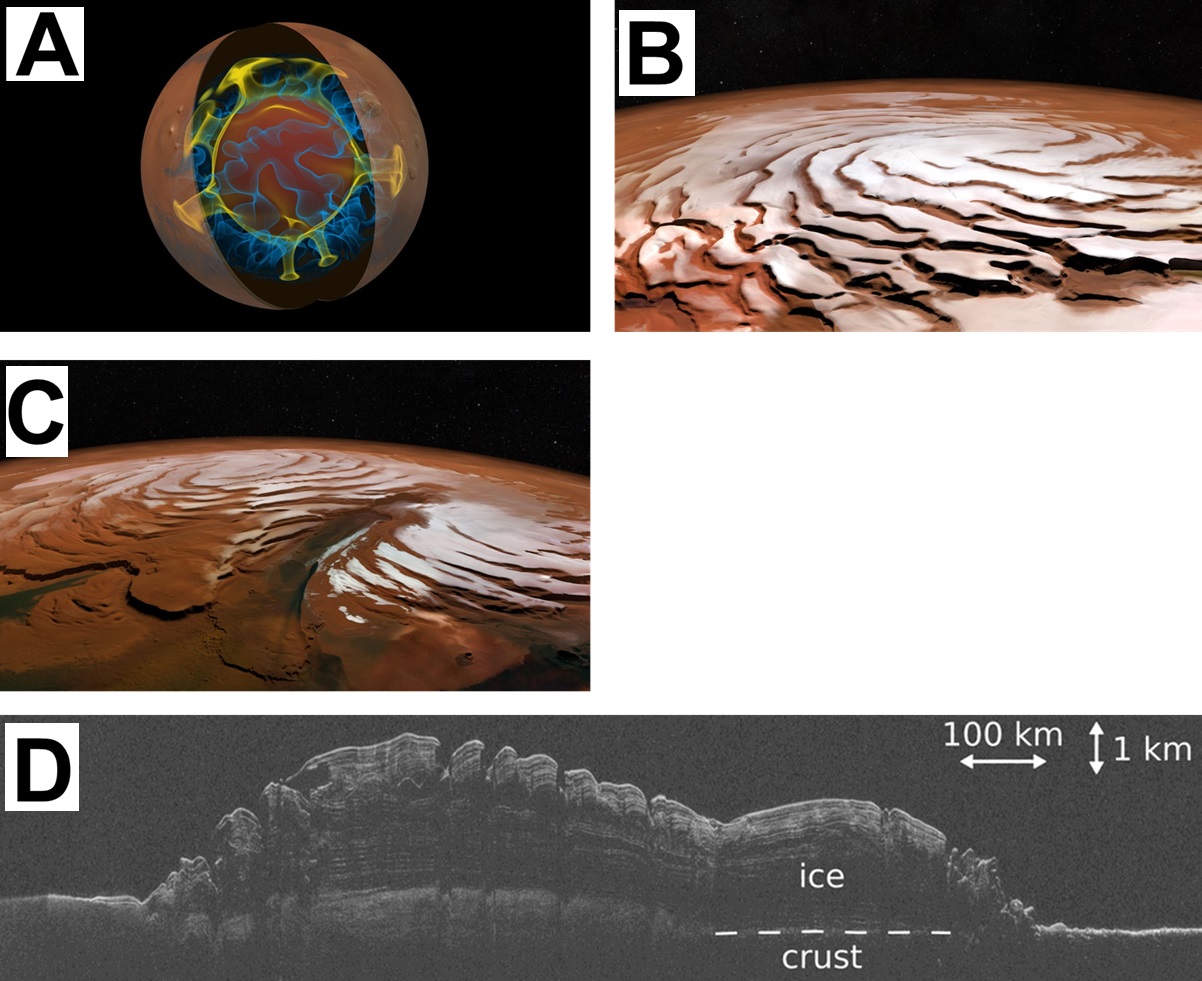

(A) 火星岩石地函的動力學

此熱演化模型解釋了火星岩石地函的動態。暖色表示炎熱的熱異常(所謂的地幔柱)將熱量從深層內部傳輸到表面。冷色代表下沉的物質,使行星內部冷卻。新的科學發現表明,火星地函具有極高的黏度。表面地圖以美國地質調查局的維京全球彩色馬賽克為基礎。

(B) 冰雪覆蓋的火星北極

自17世紀以來,人們就知道地球的外鄰居火星的北極永久地被水冰覆蓋。此冰蓋直徑約1000公里,厚度達3公里。巨大的冰塊將下面的岩石地殼向下推。現在,人們首次確定了這一過程的確切速率——最大速度為每年 0.13 毫米。這顯示地殼之下的地函具有非常高的黏度——比地球地函高出十到百倍。導致冰蓋螺旋結構之間數百公尺深山谷形成的原因尚不完全清楚,但可能與該地區盛行的風向有關。

(C) 火星北極的北裂谷

火星北極最引人注目的地形是北方深谷。 「北峽谷」兩旁山坡陡峭,長近 500 公里,部分地方深度達 2 公里。其口寬達約100公里。

(D) 火星北極冰蓋的雷達剖面圖

該圖顯示了火星北極冰蓋的橫截面,該圖像基於火星勘測軌道器上的淺層雷達(SHARAD)的數據,這是該航天器的六台科學儀器之一。數據說明了極地冰蓋的內部結構,冰和岩石地殼之間的過渡區以虛線標示。有些地方的冰層厚度可達三公里。科學家發現,令人驚訝的是,地殼下沉現象的缺乏(虛線幾乎是直線)是由於極地冰蓋在地質上較年輕,地殼還沒有足夠的時間發生顯著下沉。地殼彎曲的最大速度為每年0.13毫米。如此低的「速度」顯示火星極地蓋層深處的岩石地函具有極高的黏度。